台灣觀光100亮點:鶯歌

人氣 8900

陶土之美,在鶯歌燒出了文化的光與熱。兩百餘年的製陶歷史積累出深厚的工藝根基,走過產業轉型的風雨,如今的鶯歌不僅是陶瓷工業的重鎮,更是新北市的藝術文化泉源。來到名列交通部觀光署「台灣觀光100亮點」的鶯歌陶瓷老街,親自體驗陶藝手作之美;散步到2025年4月開幕的新北市美術館,在當代藝術與地方文化之間,激盪靈感的火花。

鶯歌與陶瓷產業

鶯歌位於大漢溪的北岸,與三峽遙遙相望,臺鐵鶯歌車站是這座陶瓷之都的交通樞紐,此站過去曾是以煤炭轉運為主的車站,負責運送三峽山區開採的煤礦。今日的鶯歌則以陶瓷、藝術為名片,轉型為觀光旅遊的勝地。

鶯歌製陶歷史可追溯至200年前,鶯歌擁有黏土、充足的柴薪與煤礦資源、大漢溪水路運輸等天然條件,得以發展陶瓷產業。鶯歌製陶的全盛時期,林立的工廠煙囪曾是鶯歌代表性的風景。

鶯歌陶瓷老街位於尖山埔街、育英街與重慶街之間的街廓。經新北市政府整建後,原本的舊窯廠華麗轉身為陶瓷專賣店、藝術工作室、DIY教室與展售中心,成為臺灣體驗旅遊的先驅者。沿街走來,親子在手拉胚教室中歡笑互動,是鶯歌最具溫度的生活風景。

位於陶瓷老街的南面,新北市立鶯歌陶瓷博物館聚焦於臺灣陶瓷產業的發展歷程,呈現先民在這片土地上生活的軌跡。陶瓷博物館與鶯歌蓬勃的陶藝社群積極互動,推動鶯歌文化觀光建設、國際陶藝文化交流,是探索鶯歌陶藝魅力的絕佳選擇。

新旺集瓷DIY體驗

開業於1926年的新旺集瓷,見證了近百年來鶯歌製陶產業的輝煌與創新,身為鶯歌第一家通過中央評鑑的觀光工廠,新旺集瓷透過改造自家的製陶工廠,打造出寬廣明亮的DIY體驗區、輕食咖啡區與展售空間,重塑陶藝的「生活感」。除了自有品牌的瓷器,也推廣臺灣與日本的藝術家作品。

新旺集瓷猶如一座活的陶藝時光機,工廠內保留瓦斯窯、腳踢轆轤等古董設備,讓遊客重返早年的陶藝時代。館內DIY區分為手拉坯、手捏陶、釉上彩繪、拼貼馬賽克等四大體驗空間,在陶藝老師專業且親切的引導下,親手打造充滿個性的作品,更迷人的是,工廠窗外就是鐵道,當您專注於手拉坯時,火車也正伴你同行。

新北市美術館

2025年正式開幕的新北市美術館,是鶯歌的新藝術地標。美術館坐落於鶯歌溪與大漢溪匯流的新生地,銀白色建築外觀取材自河岸常見的蘆葦意象,以高低錯落的管狀線條勾勒出蘆葦隨風搖曳的姿態,通透開放的空間讓美術館融入河岸地景,成為兼具開放性、互動性的美學聚落。

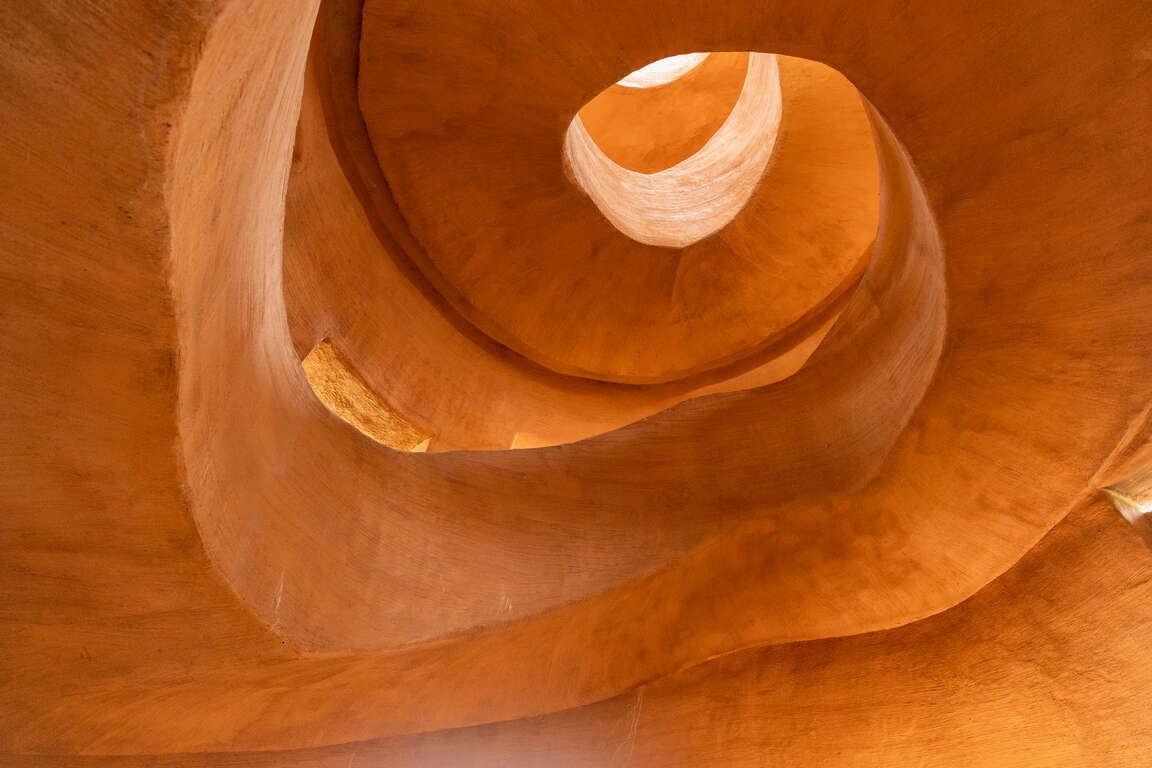

新北市美術館園區涵蓋本館、新美聚場、新美聚所與戶外園區,讓不同的藝術型態在合適的空間發光。戶外園區設有數座公共藝術,其中最醒目的是高達15公尺的橘紅色立坏,致敬鶯歌的陶瓷文化。

新北市美術館廣闊的戶外園區,不定期舉辦藝術市集、音樂會、舞蹈演出與煙火大會等活動,為鶯歌注入源源不絕的藝術活力。鶯歌從窯火熾熱的工業時代,一步步走向以陶藝與美學共融的藝術鎮,隨著未來三鶯線捷運的通車,精彩將持續展開。