淡水女路-在紅樓裡聽女聲

行程類型:

懷舊老街、秘境美拍

旅遊天數:

一日遊

適合對象:

大眾、親子、情侶、銀髮族

推薦路線

Day

第一天

遊程介紹

定位點來淡水走一趟由姯指引的深旅行,從淡水媽祖旁的巷弄走上重建街,看畫家林玉珠與作家王昶雄的浪漫故事、至百年紅樓看見女力對於傳承的堅持並親手製作線裝書、於斜陽下的海關碼頭欣賞京劇的唱念做打。在優雅的女性導覽員引領之下,開啟一場身臨其境的滬尾文化之旅,聆聽淡水的女性故事。

淡水媽祖與兩個老街

自福佑宮旁的古巷起程,主祀媽祖的福佑宮與鄞山寺、龍山寺、清水巖合稱淡水四大廟。媽祖是臺灣人最熟悉的女神,是淡水航運的守護神,象徵古代女性的堅韌和慈悲,福佑宮擁有眾多傳奇故事,相傳淡水媽祖在清法戰爭滬尾之役、二次世界大戰時皆顯神蹟,守護了淡水地區的安全。福佑宮同時也是淡水兩條老街-重建街與中正路的交會之處,見證了淡水城鎮兩百多年來的發展。

畫家林玉珠的重建街之戀

踏著循山勢而建的階梯,來到淡水最初的商業街-重建街,比起今日熙熙攘攘的中正路,重建街顯然清幽許多,然而此處才是真正的淡水老街,是許多淡水知名政經圈名人居住之處,在十九世紀中至二十世紀初是淡水最繁榮的地區。自重建街回頭一望,觀音山與淡水河的美麗景致一覽無遺,也是畫家林玉珠與作家王昶雄的戀愛場景。

林玉珠出生在重建街附近的清水街,清水街有著「米市街」的舊稱,百年前是淡水米店的主要聚集地,林家即是經營米行。林玉珠在就讀淡水女學校時遇見了恩師陳敬輝,身為馬偕牧師的外孫,陳敬輝曾遠赴京都繪畫專門學校接受完整的美術教育,在陳敬輝的悉心指導和林玉珠的努力學習下,林玉珠在繪畫領域逐漸嶄露頭角。

林玉珠在老師的鼓勵下參與臺灣美術界年度盛事-臺灣美術展覽會。1936年,林玉珠的膠彩畫作品《河口的燈塔》與陳敬輝老師的《餘韻》同時入選了第十回的「臺展」。年僅十七歲的少女的作品能夠在當時臺灣畫壇上取得如此佳績,實為淡水增添不少光輝。

「阮若打開心內的門,就會看見五彩的春光,

雖然春天無久長,總會暫時消阮滿腹辛酸。」

這首由醫師作家王昶雄譜詞的《阮若打開心內門窗》,早已是臺灣人人琅琅上口的經典臺語歌曲,林玉珠與王昶雄因其老師陳敬輝相識,交往期間兩人常於重建街約會,當年的足跡成就了今日重建街的熱門打卡點-戀愛巷,溫暖且浪漫。

造訪重建街的特色店家香草街屋、九崁28之後,轉進一個不起眼的小巷,這便是通往淡水紅樓時空隧道。

紅樓阿嬤洪許俸,為淡水留住紅樓

優美典雅的磚拱迴廊,是那佇立在老街邊坡上的淡水紅樓,這座紅磚砌成的洋樓是淡水的百年地標,曾出現在多幅知名的淡水畫作中。落成於1899年,由富商李貽和建造,1913年由時任淡水街街長洪以南買下,成為在地文人雅士的聚會之處,一時冠蓋雲集,1960年代由德裕魚酥老闆娘洪許俸購入。

在臺灣經濟飛騰時期,曾有建商前來詢問欲改建淡水紅樓,洪許俸堅決不賣,紅樓不僅是淡水人的共同記憶,更有象徵家族凝聚與福氣的重要意義,最終守住了淡水紅樓,如今淡水紅樓除了作為餐廳, 也與淡水社區大學辦蔬食料理、和重建街香草街屋合作活動,持續用行動守護老淡水。

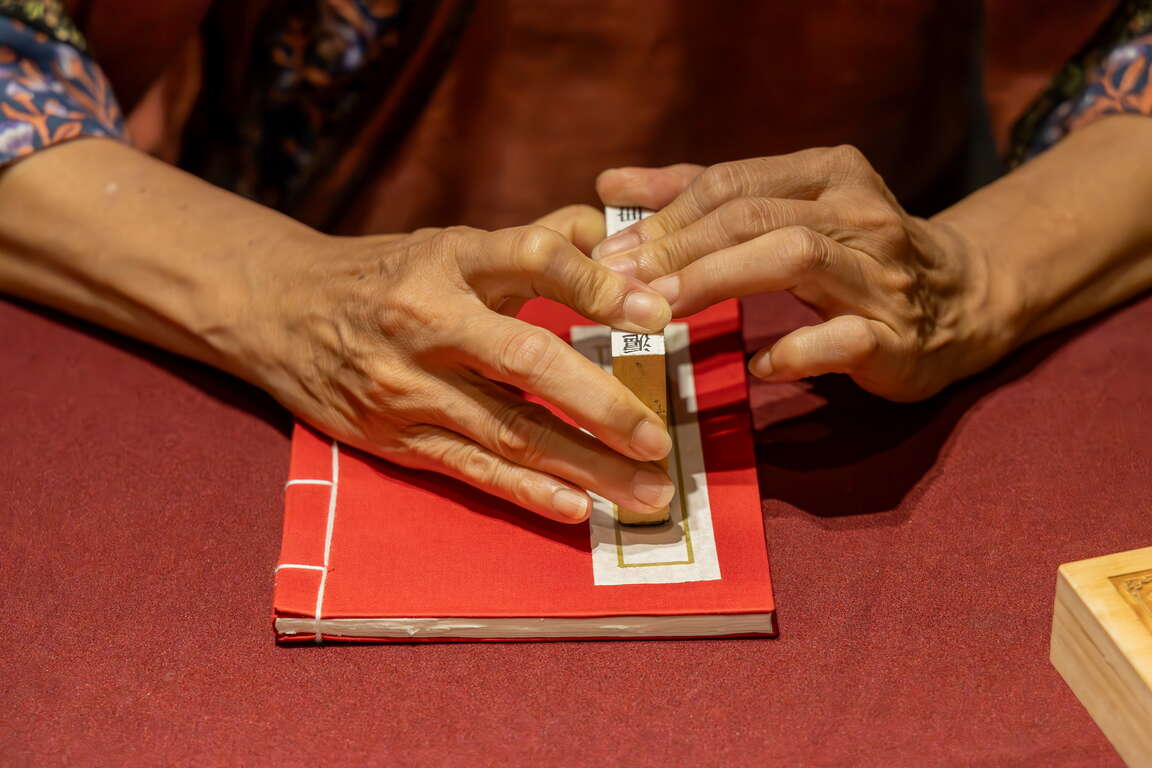

在百年風華的紅樓內飲一杯傳統的茶,換上傳統漢服在國寶級女力代表麗杏老師的帶領下,慢工出細活的用雙手製作線裝書,暫時脫離數位時代的資訊轟炸,以工業時代前的古老技藝,沉澱身心靈。

海光的日子,王菁的京劇之路

淡水河畔的海關碼頭,在臺灣國際貿易史上有舉足輕重的地位,自1860年臺灣開港後,淡水迎來最輝煌的時代,由觀音石或唭哩岸岩交丁相砌而成的碼頭,是淡水曾做為國際商港的見證物,然而隨著河道淤積,淡水港口逐漸失去功能,繁華落盡。

在此之後,如詩般的女聲取代碼頭工人的吆喝,1975年,海軍藝術工作大隊自高雄左營遷至淡水海關碼頭,承載著女性力量和夢想的海光國劇隊與海光國劇訓練班也一起來到淡水河畔的新家,舊港務倉庫成為訓練京劇表演技巧的空間,一個個小海光如王菁老師在此寒窗數載,最終在京劇的舞臺上大放異彩。

海關碼頭的舊倉庫,培育出如魏海敏、王海波、沈海蓉等知名京劇演員,演員們在舞臺上翩翩起舞,藉著藝術說故事,挑戰傳統的性別角色,女性不僅僅是背後的支持者,更是舞臺上的主角。以在地文化為基石的淡水女路,將繼續深掘淡水的女性故事,書寫性別平等的未來。

淡水媽祖與兩個老街

自福佑宮旁的古巷起程,主祀媽祖的福佑宮與鄞山寺、龍山寺、清水巖合稱淡水四大廟。媽祖是臺灣人最熟悉的女神,是淡水航運的守護神,象徵古代女性的堅韌和慈悲,福佑宮擁有眾多傳奇故事,相傳淡水媽祖在清法戰爭滬尾之役、二次世界大戰時皆顯神蹟,守護了淡水地區的安全。福佑宮同時也是淡水兩條老街-重建街與中正路的交會之處,見證了淡水城鎮兩百多年來的發展。

畫家林玉珠的重建街之戀

踏著循山勢而建的階梯,來到淡水最初的商業街-重建街,比起今日熙熙攘攘的中正路,重建街顯然清幽許多,然而此處才是真正的淡水老街,是許多淡水知名政經圈名人居住之處,在十九世紀中至二十世紀初是淡水最繁榮的地區。自重建街回頭一望,觀音山與淡水河的美麗景致一覽無遺,也是畫家林玉珠與作家王昶雄的戀愛場景。

林玉珠出生在重建街附近的清水街,清水街有著「米市街」的舊稱,百年前是淡水米店的主要聚集地,林家即是經營米行。林玉珠在就讀淡水女學校時遇見了恩師陳敬輝,身為馬偕牧師的外孫,陳敬輝曾遠赴京都繪畫專門學校接受完整的美術教育,在陳敬輝的悉心指導和林玉珠的努力學習下,林玉珠在繪畫領域逐漸嶄露頭角。

林玉珠在老師的鼓勵下參與臺灣美術界年度盛事-臺灣美術展覽會。1936年,林玉珠的膠彩畫作品《河口的燈塔》與陳敬輝老師的《餘韻》同時入選了第十回的「臺展」。年僅十七歲的少女的作品能夠在當時臺灣畫壇上取得如此佳績,實為淡水增添不少光輝。

「阮若打開心內的門,就會看見五彩的春光,

雖然春天無久長,總會暫時消阮滿腹辛酸。」

這首由醫師作家王昶雄譜詞的《阮若打開心內門窗》,早已是臺灣人人琅琅上口的經典臺語歌曲,林玉珠與王昶雄因其老師陳敬輝相識,交往期間兩人常於重建街約會,當年的足跡成就了今日重建街的熱門打卡點-戀愛巷,溫暖且浪漫。

造訪重建街的特色店家香草街屋、九崁28之後,轉進一個不起眼的小巷,這便是通往淡水紅樓時空隧道。

紅樓阿嬤洪許俸,為淡水留住紅樓

優美典雅的磚拱迴廊,是那佇立在老街邊坡上的淡水紅樓,這座紅磚砌成的洋樓是淡水的百年地標,曾出現在多幅知名的淡水畫作中。落成於1899年,由富商李貽和建造,1913年由時任淡水街街長洪以南買下,成為在地文人雅士的聚會之處,一時冠蓋雲集,1960年代由德裕魚酥老闆娘洪許俸購入。

在臺灣經濟飛騰時期,曾有建商前來詢問欲改建淡水紅樓,洪許俸堅決不賣,紅樓不僅是淡水人的共同記憶,更有象徵家族凝聚與福氣的重要意義,最終守住了淡水紅樓,如今淡水紅樓除了作為餐廳, 也與淡水社區大學辦蔬食料理、和重建街香草街屋合作活動,持續用行動守護老淡水。

在百年風華的紅樓內飲一杯傳統的茶,換上傳統漢服在國寶級女力代表麗杏老師的帶領下,慢工出細活的用雙手製作線裝書,暫時脫離數位時代的資訊轟炸,以工業時代前的古老技藝,沉澱身心靈。

海光的日子,王菁的京劇之路

淡水河畔的海關碼頭,在臺灣國際貿易史上有舉足輕重的地位,自1860年臺灣開港後,淡水迎來最輝煌的時代,由觀音石或唭哩岸岩交丁相砌而成的碼頭,是淡水曾做為國際商港的見證物,然而隨著河道淤積,淡水港口逐漸失去功能,繁華落盡。

在此之後,如詩般的女聲取代碼頭工人的吆喝,1975年,海軍藝術工作大隊自高雄左營遷至淡水海關碼頭,承載著女性力量和夢想的海光國劇隊與海光國劇訓練班也一起來到淡水河畔的新家,舊港務倉庫成為訓練京劇表演技巧的空間,一個個小海光如王菁老師在此寒窗數載,最終在京劇的舞臺上大放異彩。

海關碼頭的舊倉庫,培育出如魏海敏、王海波、沈海蓉等知名京劇演員,演員們在舞臺上翩翩起舞,藉著藝術說故事,挑戰傳統的性別角色,女性不僅僅是背後的支持者,更是舞臺上的主角。以在地文化為基石的淡水女路,將繼續深掘淡水的女性故事,書寫性別平等的未來。

也許你想看